そんなある日、横浜のある中学校から電話がありました。

「広島の爆心地近くの学校で被爆されたと聞きました。わたくしの学校の中学生に、体験されたことを話していただけないでしょうか」

このころ、被爆にかかわるいろんな調査が進んでいて、清子さんのことがどこかから知らされたのだと思われました。

清子さんは過去の暗い被爆体験は思い出すことさえつらくて、これまでだれにも話すことはありませんでした。

しかし、病気をくりかえしてだんだん弱っていく体に自信を失うようになるにつれて、何かやり残している気がしていました。

(わたしは何のためにこの世に生まれてきたのだろうか。小学生の時に家族全員を亡くして親友とも別れてつらいことのくりかえしだった。やっと愛する人に出会ったけれど、このまま一生を終えるのだろうか? 社会のために役に立つことは何もできていない気がする。わたしが生まれてきた意味は、そして原爆にあってもなお生き残った意味は何だったのだろうか?)

そんなことを考えている時に声をかけてもらった中学校からの申し入れでしたので、

(戦争をくりかえさないための何かの力になれるかもしれない)

と、引き受けることにしました。

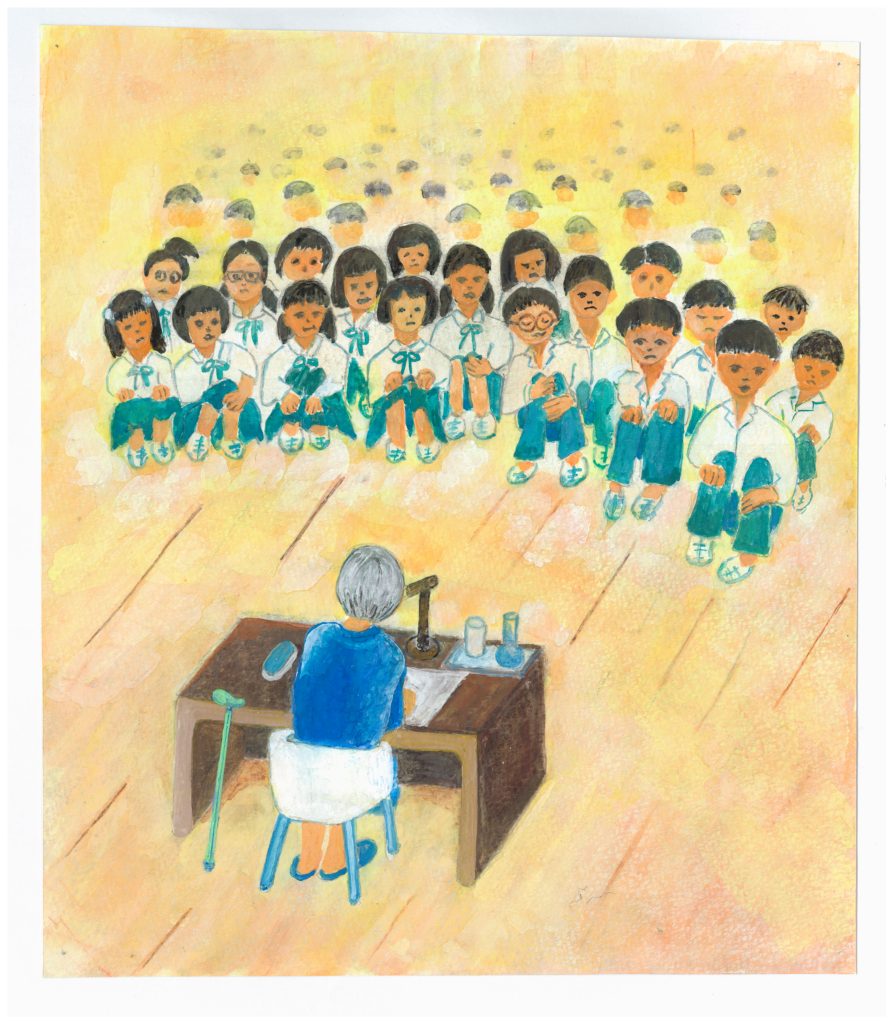

当日は、いたみ止めの注射を打って夫の公照さんに体を支えてもらいながら、二人で何日もかけて用意した原稿を持って、あのつらい被爆体験を、初めて人に話すために中学校へ行きました。